朝。

7時に目が覚める。

- 朝から歩こうかと思った。が、しとしと雨が降っててゲンナリ。二日連続がんばることもあるまい。

- 「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」のお約束な出オチ感が素晴らしい。敵と認定したら拳で語り、拳で運命を切り拓く令嬢(中の人:瀬戸麻沙美さん)、ロックで痛快。こういうの、嫌いになれない。

- 「自民左派+公明」→「自民右派+維新」。それって、ほぼほぼ政権交代的なものでは。ここ2週間の変化すげえな。

- 良いか悪いかは知らんけど、シンジローでは絶対こうはならなかった。多分今頃、カンペ見まくりな首相の「進次郎構文」っぷりに、相変わらず馬鹿だなーってなってるだけだった。

- テレビチラ見。日曜朝って極端なのが多いな。作り手側は報道番組と思い違いをしている、実質私情ダダ洩れワイド番組というのが一番厄介だな、と思った。

午前中。

天気が良ければ山の辺の道でスペックアウト柿食うツアーもいいなと思っていたのだ。

今日は曇りベースでやや不安定な天気のようだった。山の辺の道はついこの前行ったばっかりだし、今年の柿はもう食べたし、まあいいや。

午後。

先週四天王寺で買ってきた電子系古文書に迷わずカッターの刃を立てる。

お外で裁断作業し、部屋の中に持ち込みスキャナに通したら、可及的速やかにゴミ袋にぶっこむ。

戦前の高周波関係の古文書、ニヨニヨしながらiPad読書できるようになった。

夕方。

ひと仕事終え、力尽きて寝てた。

今日考えてたToDoはほとんどこなせず、スケジュール大崩壊でした。

夜。

寝る前の読書。

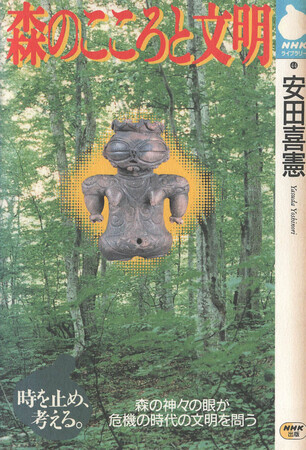

安田喜憲著「森のこころと文明」(1996, NHK出版)

「環境考古学者」という素敵なポジションの先生。

ニンゲンが森を失うと文明が滅ぶ、つまり、「森の切れ目が文明の切れ目」という話。大づかみで推測が多いが、歴史を俯瞰していて面白い。*1

ヒトは中東や欧州で、先史時代から都市文明を経て、森林を再生させぬまま破壊してきてしまった。石と並ぶビルディングブロックであり、燃料や水源としても重要な森林資源を際限なく取りつくした結果、訪れる森林喪失と、社会が回らなくなり必然的に起こる文明破壊。

僕らが今南欧に行くと出会うやけに少雨な「地中海性気候」と、はげ山に照葉樹や低木がちょぼちょぼ生えるような「地中海岸の植生」。

それはヒトの営みの結果と先生は論じる。時代ごとの花粉とかを調べても、ヨーロッパは古代には森林におおわれていたのが、人間がとりつくし森林を破壊した結果中世には激減。森の喪失は気候までも変え、世界観や思想や宗教をも変容をもたらしているのだという。

僕の実感として

- ヨーロッパの特に大陸側で森林って林程度か、あとで植林されたやけにこぎれいな森以外は、とても少ない。

- また、古典絵画の風景画によく描かれている「林」は、不自然なほど整然と並んだ欅とかだったりする。

- あれはそう言う技法のお約束でもなければ抽象化でもなく、実際当時整然と植林されてたから、ああ描かれているらしいのだ。

- そして肝心の「森」はというと、伝承や宗教画と絡めて登場する。森が身近にあるライフスタイルは、中世にはファンタジーになりかけていたのかも。

どうでもいいが、ドイツ風城塞都市が舞台になりがちな、ヨーロッパ中世風なろうアニメには、たいてい魔物が出そうな「裏の森」が登場する。

そういう設定がなされる時点で、なろう小説作者のヨーロッパ観には盛大にリアリティが欠如している。森林地帯にわざわざ名前が付くぐらいに、森は少ないのである。

名もなき森が里山とセットで存在するのは、実は日本の風景だ。

*1:別地域の歴史を多少乱暴に比較・俯瞰し持論唱えるタイプの【考古学】って、イロモノ感あるのは否めないわけで、批判的な向きもあろうが、僕は嫌いじゃない。